アートとしての問いを設計して作品を作る。学生VRの登竜門であるIVRC2025の上位2作品が体験者に問いを残そうとしているのが感じられたので、今時の若者は凄いなと思ったので、ガチ理系の一人としてアート接点を含めて作品説明してみたいと思う。

「問い」は現代アートの1つの目的

話を簡単にするため、現代アートの目的は「問い」を鑑賞者に残す事であるという事を前提にさせて欲しい。ここで「問い」とは、生きていく上で答えを出す事よりも、考え続ける事が大事な事だと思って欲しい。ISOの監査や新人研修で習うPDCAっぽく聞こえるかもしれないが、基準を満たす答えを見つけるのではなく、改善し続ける姿勢が大事。センチメンタルに例えれば、故人を悼む時、故人がどう考えていたかの答えを出す事よりも、故人がどう考えただろうかと思いを巡らせ続ける事の方が大事。そういうタイプの課題への答えの一つは、体験を通して考え続けさせる事、センチメンタルには想い続けさせる事で、アート作品はその手段の一つと言える。

アートにおける、VRの必然性

「問い」を残すその意味で、絵画や彫刻ではなくVRなのか?もちろん一般にはVRに拘る必要はない。ただしVRには他のメディアにはない特性があると言われている。というかVRの定義である「実質現実」であることだ。頭では分かっているけれども、体が反応してしまう実質現実。

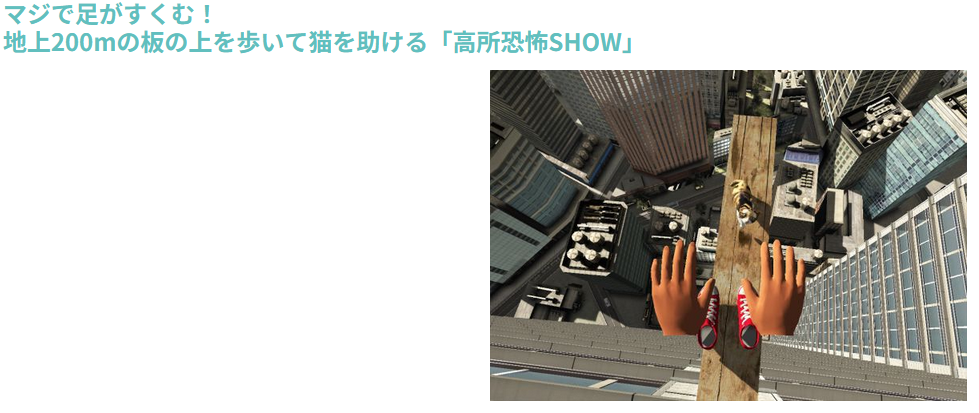

たとえば、HMD VRが一般にも流行した2016年のASCIIの記事(以下引用)では高い足場にいる猫を助けるVRが紹介されているが頭では平地とわかってても「マジで足がすくむ!」と紹介されている。

引用:https://weekly.ascii.jp/elem/000/001/148/1148818/2/

上はキャッチーな例だが心理学的にも検証されいて書籍「VRはどう脳をかえるか?」でもやさしく解説されている。また当然ならIVRC2025でも顕著な例があり、「豆|頁:なんかきられてももどるやつ」はVR空間で頭を切られる体験なのだが、ビビって思わず肩をすくめる体験者が数多くいた。

このように言葉や動画というメディアでは伝わりづらい体からくる体験を伝えられるのがVRというメディアの特性である。「問い」を残すというアートの目的からみれば、VRも特有のメディア(伝達手段)であり、使い分けられるべきメディアなのである。

作品1:メモランダム(Mémorandum)

IVRC2025では2位のメモランダム、これはフランスLaval Virtualからの招待作品。フランスチームは伝統的にアート要素が強い。

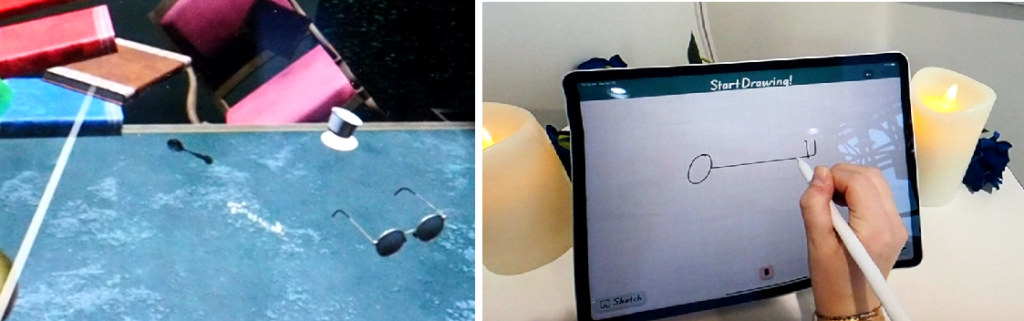

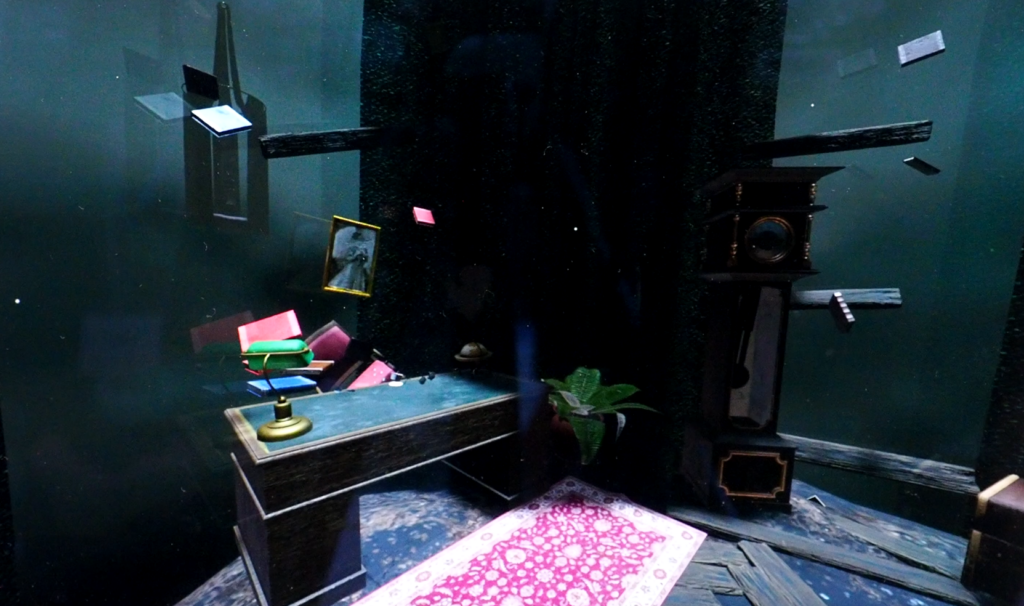

物語は唐突に、いろんなものが浮遊している薄暗い不思議な小部屋に閉じ込められ、「記憶を取り戻す手伝いをしてほしい」という女性からの依頼の声から始まる。白い光の点にみえる物体を、タブレットに描き起こして記憶を取り戻してあげる事で、物語は少しずつ進む。

浮遊している物体や、光による曖昧な物体表現から現実空間として描かれてものではなく記憶や夢の中の世界である事はわかって貰えると思う。しかし、壊れかけており不安感が漂う。

そんな中で、体験を進めると結婚前提としていたが、逢えなくなった彼女に送ろうと思っていたネックレスの思い出だという事がわかる。それがわかったところで依頼主の女性の声が、「もう安心して良いよ、我が子よ」というような内容を優しく伝えてくれる。

この時点で疑問が爆発する。この記憶は誰の記憶?母が出てくるって時系列どうなってるの?なぜ私(主人公)が記憶のかけらを集める事になったの?

おそらく、この疑問の爆発はアート作品における「ひっかかり」と呼ばれるもので、問いの入り口に人を立たせるためのテクニックだと私は感じた。「誰の記憶」「いつの記憶」そして、作業をして再構成したものは「何の記憶」であったか。そういう記憶に対する基本的な疑問をもった状態でVRヘッドセットを外して現実に帰るのだ。

目の前にあるのは、夢のような記憶をみせるHMDと、ラクガキのようなメモを書き殴るためのタブレット。付け加えて技術面を説明すると、このラクガキはAIで物体の名前、例えばネックレスに変換され、依頼主の女性はそれを「なんて美しいネックレッス」と感傷的に言う。

人の死や結婚といった大切な事に関する美しい記憶が、メモランダム(メモ帳)のAI通してラクガキと等価で交換されてしまう。作者はシュールレアリスムにコンセプトの一つがあるという、記憶の「誰」「いつ」「何」という曖昧さに、AIという非人間要素を絡めて無機質な「記号的な記録」と「感傷的な記憶」の壁も曖昧であるという事について、勘の良い観客は帰りの電車あたりで思考を巡らせる事になるのではないかと想う。

さて上でVRは体にくる体験のためのメディアと雑に結論したが、この作品がVRである必然性はなんであったんだろうか?意外とこれは対照実験でもしないと明示的には分かりにくい。だが過ちを恐れずにいえば、明るい会場に整然としたタブレットUIと薄暗く不思議な空間の対比で「世界を忙しく行き来している感」があった、それ自体が記号と感傷のギャップに拍車を掛けたように私には想えた。

その上で結婚直前に彼女を亡くしたまま、年老いて死んで死後の記憶の整理ぐらいに想って、あちこち歩き回って作業してたら、「お前、母親やったんかい!」っていう強烈な引っかかりで釣られるのだ。

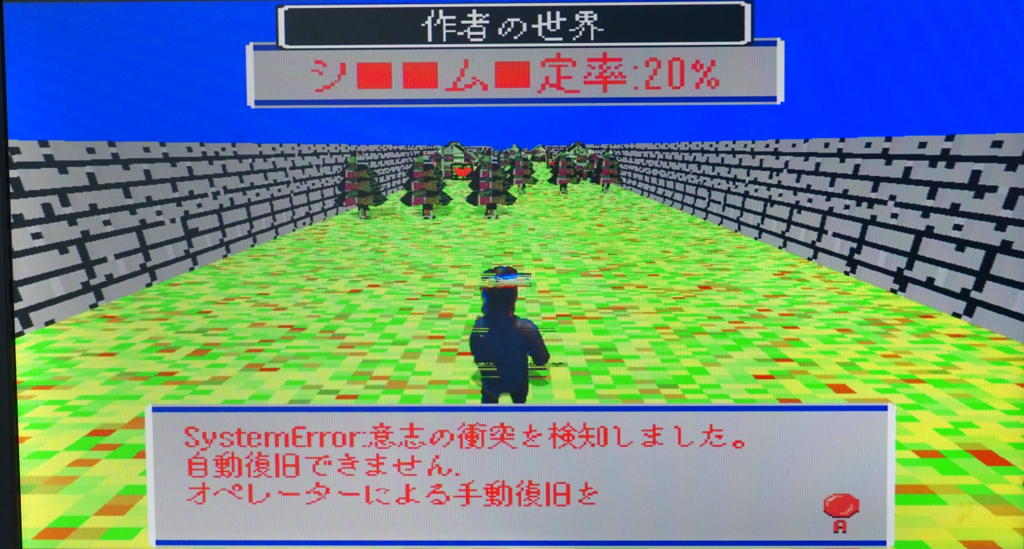

作品2:Playable Human

IVRC2025で有償のPlayable Human。こちらはお子様に大人気なキャッチーな作品。ハートを集めるアクションゲームをやるのだが、画面の外でプレイしている人間(外の人)の操作と、HMDを被って画面の中のキャラクター演じる人(ナカノヒト)。その両方で移動できるので、操作が衝突してしまうのだ。単なるエンタメゲームに見えるが、アート的な意図もある事は別途確認した(別の意味でナカノヒトなので)。

外の人がゲームを安定させるために「ハートを取る」というゲームを行う。「ナカノヒト」は従順に従うように最初は指示される。しかし、そのままでは同じ世界をループするだけだ、逆らえという風にナカノヒトには別のメッセージが急に現れる。そこからは、外の人の左右前後の操作に中の人が必死の足踏み移動でわざと敵にぶつかったり、コース外への脱出を図る。

ゲームのシステム自体はシンプルで、ゲームの中のキャラになるというのはディズニー映画にあるシュガーラッシュでも題材にされたものである。外の人が速度制御もできない0/1入力のレトロなコントローラで操作するのに対して、ナカノヒトは足踏みという体力で頑張れば何とか上書きできちゃう操作だという対比もそれを彷彿とさせる。そんな自由度の高いナカノヒトも適度にグリッチや画質調整され外の人には8bit感溢れる8bitにしては頑張ってる程度の人として描画されている。

ナカノヒトの勝ちパタン、負けパタン両方を体験してみないと分かりにくいのだが、そこそこハッピーエンドのように見える。ナカノヒトが負ける、つまりシステムが安定したら平和な村にたどり着いて絵的には平和な場所で最後に従順に外の人に手を振って終わる。負けは負けなんだが、すがすがしい演出だ。それに対して、ナカノヒトが勝って脱出に成功すると、試作段階のジャンクデータが転がっているコースを自由に走り回る事ができる。確かに自由だが楽しくない。そこにはシュガーラッシュのような仲間も、敵もいない。外の人に反抗して必死に走るのが楽しかった分、このギャップは凄くて「これがゴールなん?もうHMDはずしていい?」って聞きたくなる世界だ。

おもえば、最初に空に現れたメッセージは黒字に赤で胡散臭かった。引っかかりとしては弱いかもしれないが、社会で役を演じる事、役を演じることに疑問をもつ役を演じる事。外からみて単純と思ってる世界の中が思ったよりも活き活きとしていて、現実のほうがむしろ0/1で有る事。これはゲームの中だけの話だろうか、ロボットダンスが好きなこの作者には現実もこう見えてるのでは?という風に刺さる人にはささる問いだと想う。気が付かなければ普通のエンタメ、引っかかりに気が付く人がだけが気が付いて、その先の問いを感じて貰えば良いというスタイルは賛否あるかとは思うが、そういう作品は多い。

この作品の場合VR(HMD)でやる意義は世界への没入感と、指先の0/1に対して体力でがっつり頑張るしかないという物理的な体験に意味があったと感じる。ぶっちゃけムキになって体を動かすと楽しいと勘違いする。観客を巻き込む演劇によくあるような、強制的な感情の喚起。世界に没入して自由に動き回れると錯覚するVRの特性を旨く使えていると思う。

(実装の都合だが、足踏みなのに自由に動き回れると思っちゃうHMD体験もちょっとメタでおもしろい)

ということで

学生のVRコンテストであるIVRC2025でもアートとしての問いを設計をして、ちゃんと優勝・準優勝まで登ってくる作品が出てくる。VRという表現手段を単に目新しい装置としてじゃなくて、一つのメディアとして選択してくる若者がでてきて、なおかつ、ちゃんと楽しめる新しい表現・技術を載せてくるようになったんだね。装置を作るだけでヒーヒーいってたオッサンの時代とは違うねと思ったのでした。